Que escribir es un arte es una máxima que ya a nadie le resulta extraño escuchar, quizás, no a todas horas, quizás, no todos los días, pero «escribir es un arte» ya es una premisa de la que podemos partir por la indudable condición de verdad que recaban las expresiones que se repiten con la suficiente frecuencia: escribir es un arte. Y nada más cierto que esto si acudimos a la etimología de este atributo, proveniente del latín ars, artis, que se trata (que no lo digo yo, lo dicen los expertos etimólogos) de un calco de la palabra griega τέχνη (techné) y fue origen de la palabra técnica en castellano, que conserva su significado original.

Por lo tanto, sí, escribir es un arte, pero, precisamente, porque, tras esta importantísima tarea, se encuentran una serie de recursos, prácticas y habilidades de las que, desde antiguamente, fueron conscientes los que se encargaban de elaborar los textos, sea cual fuere su intención, dedicando tiempo y esfuerzo a que la cultura se conservara y difundiera de forma óptima y que, poco a poco, hoy, van quedando en la sombra en favor de las prisas, el hacer por hacer y el afán lucrativo del que otro día hablaremos, porque estaba quedando una historia muy hermosa.

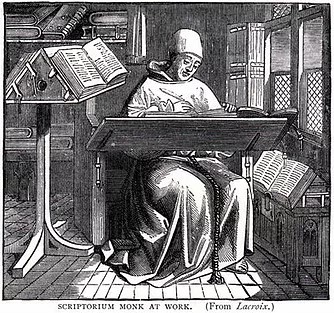

Decía yo que, desde hace mucho tiempo, han existido figuras dedicadas a la técnica de la escritura y entregadas a la corrección de los textos creados y divulgados: ya en el Antiguo Egipto, los escribas eran muy valorados y aprendían desde niños la correcta escritura de los complicados jeroglíficos sobre el papiro. Después, en Grecia (y más tarde en Roma), fueron los esclavos los que, bajo la atenta supervisión del dominus, realizaban las copias de los libros que atesoraban o con los que comerciaban. Sin embargo, el summum de la técnica en la escritura como labor llegó en el momento en que los centros monásticos asumieron el papel de salvaguardas de los libros escritos (allá por los siglos XI y XII), donde los copistas elaboraban los libros uno por uno, recogidos en la paz de monasterios. Se cuenta que los monjes que desempeñaban este oficio debían ser extremadamente disciplinados y alejarse de cualquier vicio que pudiera ocasionarles distracciones (grandes banquetes, bebidas espirituosas, mujeres exuberantes…), sin embargo, la dedicación de estos monjes no era suficiente para cubrir la necesidad de que los textos quedaran impecables, por lo que surgió una figura cuya labor desde ese momento será fundamental para el fin antes mencionado, y esta figura será la del corrector de textos.

Los correctores de textos enmendaban los fallos que los monjes hubieran podido cometer, ya fueran errores ortográficos, solecismos o pequeñas erratas. Para llegar a desempeñar el oficio de corrector, los monjes se encontraban durante un mínimo de siete años bajo la tutela de un maestro, que les instruía tanto en la disciplina y el detalle, como en todos los ámbitos del lenguaje y la cultura. Por lo tanto, sí, retomando: escribir es un arte, y escribir bien es un arte que conlleva mucho trabajo tras de sí.

Tiempo después, los correctores de textos comenzaron a tomar más importancia en el mundo de la edición de libros, si cabe, cuando la imprenta hizo de la divulgación de textos un negocio rentable a la par que un medio de difusión rápida de la cultura del momento. La profesión del corrector ortotipográfico podía ahorrar una fortuna al editor, debido al alto coste de corregir las planchas que ya habían sido armadas; y su trabajo no era pagado si se le escapaba algún error grave. Este hecho pone de manifiesto la gran responsabilidad que recaía sobre este oficio, que, desde hace siglos, se encarga, con dedicación, esfuerzo y un tremendo detallismo, de que los textos lleguen a los lectores de la manera más clara y correcta posible, siempre al servicio de la comunicación efectiva y de que la escritura se transmita de unos a otros como el tesoro que es y que debemos conservar, porque sí, amigos, no os equivocáis: escribir es un arte.

Comentarios recientes